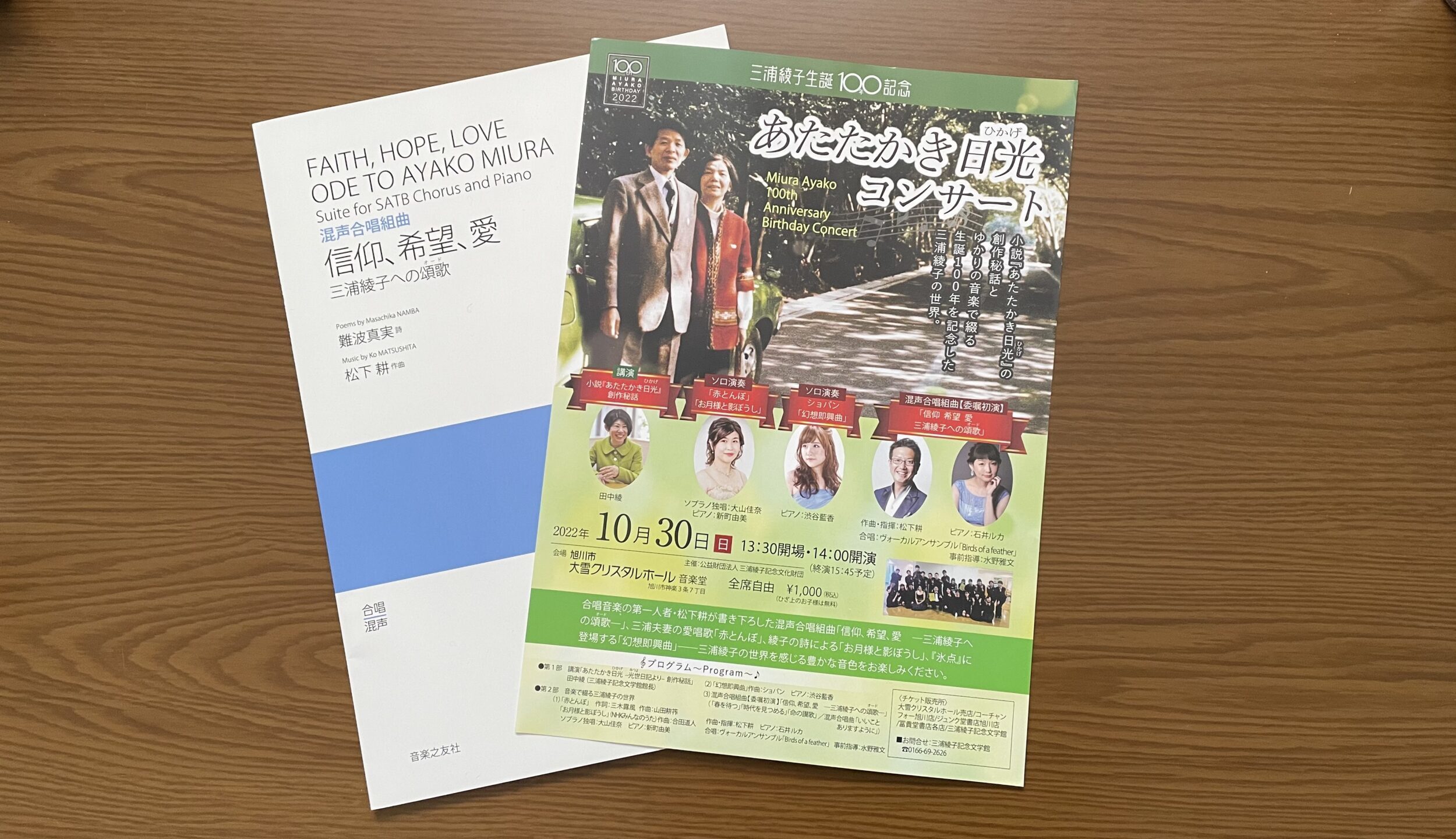

三浦綾子にまつわる合唱組曲「信仰、希望、愛 三浦綾子への頌歌(オード)」

曲(主に歌詞)について、初演に携わらせていただいた熱量のまま勝手に紹介していこうという組曲シリーズ。

今回は「ⅰ 春を待つ」をご紹介します!

曲の紹介

前回ご紹介した「ⅳ いいことありますように」はアカペラ曲ですが、それ以外の3曲には曲名の前に「混声合唱とピアノのための」がついていて、ピアノ伴奏があります。

よって、正しくは「混声合唱とピアノのための ⅰ 春を待つ」となります。

初演の伴奏は、石井ルカさんに弾いていただきました*

個人の感想で恐縮ですが、音の1つ1つがキラキラといろんな色の光を放っているような・・・「珠玉の」という表現がピッタリというか・・・曲も伴奏もとっても素敵でした!

ルカさんにも、ご多忙の中、わざわざ旭川まで何度もお越しいただいて練習にご参加いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました!

では早速、「春を待つ」の歌詞を見てみましょう。

今回も、初演の動画を貼っておきますので、そちらもあわせてどうぞ♪

春を待つ

(作詞:難波 真実/作曲:松下 耕)

サクラ カタクリ エゾエンゴサク

コブシ フクベラ ツツジ スイセン

ポプラ ツリバナ ニレ ナナカマド

カシワ カラマツ シラカバ

トマト コメ ムギ イモ アカエンドウ

田んぼ 丘 森 沢 山 畠

土の匂い 草いきれ

川のせせらぎ カッコウ ウグイス

夕立 雷 月明かり

粉雪 氷柱 猛吹雪

わたしたちは春を待つ

長い冬を乗り越えて

待って 待って

待ちくたびれるほど待って

待った果てに 春が来る

わたしたちは

からだいっぱい 受けとめる

溢れるほどに

驚きと喜びをもたらすこの春を

わたしたちは春を待つ

待ちくたびれるほど 春を待つ

それは明日を信じること

明日に望みをもって生きること

長い冬を乗り越え

もう芽生えている 希望の種が

春を待つように 明日を信じ 迎えよう

自然を身近に感じる

北海道の豊かな自然

イントロから明るく軽やかなピアノとともに、まずは植物の名前が歌い上げられます。

お恥ずかしい話ですが、わたしは植物に疎く、初演にあたってはそれぞれの写真を見る程度にとどまっていたのですが、今回記事を書くにあたって調べたところ、いろいろなことが見えてきました!

(参考→北海道庁HP「北海道の代表的な花一覧『北海道花めぐり・庭めぐり』)

まずは、北海道にゆかりのある植物があげられているということです。

エゾエンゴサクやポプラ、ナナカマド、シラカバ、コメ、イモなどは、いくら植物に疎いわたしでも、さすがに「北海道っぽいなあ」と感じていました。

ですが、調べてみると、

・そもそもの歌詞に道内での通称が採用されていたり(フクベラ。ニリンソウの道内での呼び方)

・自治体指定の花だったり(ツツジは旭川市の花、ナナカマドは旭川市の木 など)

・特性をいかして生活に役立てられていたり(カシワとカラマツ。寒冷地に強く、ともに防風林を構成する木として利用されている)

などなど、北海道らしさ全開のラインナップであるということに今さらながら気づきました。

ここからは、今年実際に旭川で撮影した花々の写真とともにお送りします♪

また、歌詞にあげられている花のほとんどが春に咲くということを知りました。

ここの歌詞は、軽快な3拍子のリズムに乗せて歌うのですが、耕先生いわく「春が来た~♪ という喜びのワルツを踊っているイメージで!」とのことでした。

まずは、まさに春の象徴ともいえるサクラ!

本州などでは卒業式~入学式のシンボルとしてよく用いられるサクラですが、北海道での開花は、一番早い函館でもおおむね4月下旬ごろです。

北海道では、入学式すらとっくに終わって、そろそろGWが来るぜ! ぐらいの時期なんです。

最北端の稚内では、なんと5月の頭ごろに咲きます!

まさにGWまっただなかに見頃を迎えます。

(ちなみに、桜前線のゴールは根室市で、おおむね5月上旬に咲くそうです)

また、サクラが咲き始める頃になってやっと道民は「そろそろ夏タイヤにとりかえても大丈夫だべ~」となります笑

それまでは、道路に雪はなくても不意に雪が降ったり、峠にはまだ雪が積もっていたりして、危なくなる可能性があるからです。

(旭川以北はこのような感覚なのですが、それ以外の地域はどうなんでしょう?)

こういうわけで、時期は違えど、道民にとってもサクラは春を象徴する花だったりします。

また、歌詞の中には他にも、カタクリ、エゾエンゴサク、コブシ、フクベラ、スイセンなどの、雪どけから間もない時期に咲く=春のおとずれを告げる花がたくさん出てきます。

この中でも、コブシについては、開花を田んぼの作業を始める合図にしていたり、たくさん咲くとその年は豊作になるといわれたりするなど、かなり参考にされていたようです。

先人たちは、北海道を開拓していた頃からすでに、自然を身近に感じ取り、脈々と受け継いだ知恵をもとに自然と共生していたんですね。

自然との共生

北海道の自然と共生といえば、近年ますますその文化や生活様式に注目が集まっているアイヌ民族を思い浮かべることでしょう。

歌詞にあがっている植物についても、食料や道具の材料としてフル活用していたそうです。

アイヌの人々は自然を敬い、自然がもたらす恵みへの感謝を忘れず、先人から受け継いだ知恵と文化を守りながら、自然と共生してきました。

さらに、先人から受け継いだ知恵といえば、#綾活 をする中で知って驚嘆したエピソードをご紹介します。

わたしは #綾活 の一環として、2023(令和4)の5月に上富良野町で行われた『泥流地帯』フットパスに参加したことがあります。

こちらは、NPO法人・野山人さんの主催による、『泥流地帯』にまつわるスポットを歩いて見て回るイベントです♪

フットパスの中で、富良野平原開拓発祥の地(憩いの楡)の碑に行きました。

これは、1897(明治30)4月に三重県から開拓団の先遣隊8名がおとずれた際、ここにあったニレの下で一晩過ごしたことを記念して建てられた碑だそうです。

「どうしてニレ? 別に他の木でもよかったのでは??」と思われるでしょう。

実は、ニレ(ハルニレ)が生えているということは、その土地は肥沃で水はけがよく、農業に適した土壌だということの証拠になるのだそうです。

つまり、そのニレこそが、まさしく富良野開拓における希望の星であり「ここに根を下ろそう」という意志が固まった開拓の出発点でもあったのです。

今はなんでもインターネットで調べられる時代ですが、当時はもちろんそんなものはなく、頼れるのは経験と知恵だけでした。

土地の選定や開拓にあたっては当時の農業の資料を参考にしたそうですが、これぞまさしく先人から受け継いだ知恵ですよね。

フットパスでこのお話をガイドさんから聞いたとき、自然に翻弄されながらも、自然と共生しながら北海道の開拓に精一杯向き合った先人たちの決意と熱意、そして努力と苦悩は、自分にはとうてい計り知れないものなのだと感じ、自然と頭が下がる思いがしました。

上富良野の三重団体は、その後の史実を考えると特に・・・

自然の厳しさ

北海道に限った話ではありませんが、自然は人間に恵みをもたらすとともに、時として牙をむきます。

先述した上富良野の話をしましょう。

1897(明治30)に先遣隊8名から始まった上富良野の開拓は、時代とともに進んでいき、人口も増えて町が発展し、自然と共生しながらも人々の暮らしの基盤が整ってきました。

しかし・・・1926(大正15)5月14日。

上富良野を見下ろす十勝岳が突如として噴火し、その影響でまだ山岳部に残っていた雪がとけ、周囲の岩や木を飲み込みながら激しい泥流となって上富良野の町を襲いかかりました。

この噴火による泥流のため、144名もの尊い命が奪われたと言われています…。

しかも、奪われてしまったのは人の命だけではありません。

それまで30年近くの間、人々が必死に土地を耕し、整えてきた建物や田んぼ。

開拓のパートナーとして共に暮らしていた、牛や馬、鶏などの家畜。

それら努力の結晶が一瞬にして、無に帰してしまったのです。

無に帰しただけなら、また一から再び耕せばいい。

そんな望みすら打ち砕く現実が、そこにはありました。

上富良野町を襲いかかった泥流には、農作物が育つのに害となる火山灰や硫黄などが多量に含まれていたのです。

田んぼになだれこんできた岩や流木をどかしてなんとか元の形に整えても、土が汚染されてしまっては、作物どころか草1本すら生えません。

つまり、土地が死んでしまった、ゼロどころかマイナスに突き落とされたと言っても過言ではない状況だったのです・・・。

先述のフットパスの中で、泥流をかぶった当時の土を見せていただきました。

噴火から100年が経とうとしているのに(2023撮影)、pH測定器の赤い針が酸性側(左)に大きく振り切れています。

この土には植物が根を下ろせないため、被害に遭っていない別のところから土を持ってきてかぶせる作業(客土)を何度も何度も繰り返して泥流層を覆うことで、再び植物を育てられるようになったそうです。

現在の緑豊かな上富良野は、先人たちの途方もない努力と、気の遠くなるほどの年月の末に成り立っているのですね。

このように、自然に翻弄されながらも、そこから学びとり、試行錯誤や地道な努力を繰り返しながら復興の歩みを止めず、長い年月の末に花を咲かせた歴史が、上富良野にはあるのです。

そして、三浦綾子はこの「突然、いわれのない自然災害に見舞われても、復興へ途方もない歩みをあきらめなかった人々」と、たとえ報われずとも真面目に・ひたむきに生きることの重要さと尊さを『泥流地帯』『続泥流地帯』という作品で取り扱ったのでした。

北海道の冬

北海道といえば、長い長い冬というイメージを持たれる方が多いでしょう。

北海道はとても広いので、地域にもよりますが、早いときには10月に初雪が観測されます。

道北民の肌感覚で言えば、根雪(雪がとけずに積もりっぱなしになること)になり始める11月はもう冬という感じです。

11月に降ったりとけたりを繰り返しながら根雪になり、12~2月の真冬期を過ごし、気温が少しずつ上がって雪がぐちょぐちょになる3~4月上旬を経て、4月中旬には道路からは雪がなくなる…そんなイメージなので、おおむね半年ほどは冬と言っても過言ではない(はず)です!

また、冬の間は、悪天候や悪路で移動が制限されたり、雪はねに時間と労力を奪われたり、水道管が凍結しないよう管理しなければならなかったりなど、何かと不便なことが多いです。

それから、歌詞の中にもでてくる「猛吹雪」

三浦作品でいうと、『天北原野』上巻「白魔」の章にて、登場人物の1人である完治が母親の危篤の知らせを受けて急いで犬ぞりを走らせる途中、樺太の山の中で猛吹雪に見舞われて遭難するという、自然の厳しさを象徴するシーンがあります。

(そして同時に、99.89%の読者が「ようやく完治に天罰があたるのか! 待ってました!!」と期待に胸をふくらませるシーンでもあります笑)

猛吹雪(暴風雪)の経験者としては、この場面の鬼気迫る雰囲気が非常によくわかります。

暴風雪の日に外に出ると、ホワイトアウトでわずか数十メートル先のお店の看板すら見えなくなりますし、雪をともなった突風が顔面に当たると、その瞬間まったく息ができなくなります。

誇張抜きに、前後不覚・呼吸困難に陥って、家の前なのに遭難しかけたこともあります・・・!

また、たとえ車に乗っていても吹きだまりにタイヤをとられると動けなくなりますし、視界不良で車ごと立ち往生したときも、エンジンをかけている間じゅう、排気口周辺の雪を断続的に取り除かなければたちまち一酸化炭素中毒になってしまいます。

いくら技術が発達した現代とはいえ、対応を誤ってしまえば命を落としかねない、そんな厳しさが北海道の冬にはつきまとう印象です。

それと、わたしは生まれも育ちも北海道なのでほとんど気にしたことはないのですが、日照時間の短さが人間の精神によくない影響を及ぼすという話も聞きます。

季節や地域による差を実感したことは個人的にあまりありませんが、くもりや雨が連日続くと気持ちも体調もどんよりしてくるような気がするので、関係があるのでしょうね。

しかしそれでも、三浦綾子が書く昭和の北海道に比べると、住宅や暖房などのインフラがしっかり整備されていてだいぶ住みやすいのだろうと思います。

当時の住宅は、ストーブをつけていない寝室に置いてあるものが凍ることがあったそうです。

三浦綾子が寝室で、凍ったインクをペン先で崩しながら『氷点』を執筆していたというエピソードもあります。

今の住宅は当時より暖房設備や保温性に優れているので、在宅中に寝室が氷点下になることはあまりないのではないでしょうか。

それどころか、真冬でも暖房がきいた家の中では半袖で過ごすことができますし、そんな中でさらにアイスを味わうという贅沢な過ごし方もあるほどです笑

今でこそ比較的快適に過ごせる印象ですが、三浦綾子は北海道の冬をどうとらえていたのでしょうか。

旭川にまつわるエッセイが多く収録された『丘の上の邂逅』にて、こう語られています。

三浦夫妻があるTV番組の対談企画に呼ばれた際、司会者から「北海道のよさは何ですか」とたずねられました。

その質問に、三浦綾子は迷わず「寒いところです」と答えたそうです。

比較的住みやすくなった今ですら、北海道に住むデメリットとして「冬が寒くて長くて不便なこと」があげられやすい印象ですが、寒いところが北海道のメリットだときっぱり言い切ったその心は?

三浦綾子の冬と春

あまりにも長すぎた冬

前章までは、文字どおり季節としての冬について述べてきましたが、「冬」という言葉は、その厳しい性質から、別の意味合いを込めて用いられることがあります。

それは、人生における冬

さてさて、もう言わずもがなというところですが、三浦綾子は長い長い冬を経験した人間です。

第二次世界大戦のさなか、小学校の教諭として意欲に燃えていた綾子に、敗戦、そしてその後に起こった教育方針の大転換が襲いかかります。

今まで正しいと思って熱心に教え込んでいたことが、実は大間違いだったという衝撃。

信じていたものがゆらぎ、それまでの熱意と努力が国によって全否定されたと感じた綾子は、子どもたちへの罪悪感と失意のうちに先生を辞めてしまいます。

そして、捨て鉢になって「こうなったら結婚でもしてやるか」と決め、なんと2人の男性と婚約を決めます。

超絶ファンキーなエピソードですが、それほどまでに、もういろいろとどうでもよかったんでしょうね。

しかし、よりによって結納の当日に熱を出し、ほどなくして肺結核であることが発覚します。

ここから、綾子の長い長い冬が始まります。

襲い来る虚無感から、自分の命の価値を見いだせなくなってしまった綾子は、縁談を断ったその足で、斜里の海に身を投げます。

フッたはずの婚約者に間一髪で助けられ命拾いをした綾子ですが、その後も治療には真面目に取り組まず、酒やたばこで命をすりへらす毎日。

そんな綾子を立ち直らせたのが、幼なじみのクリスチャンで同じ結核患者だった、前川正さんでした。

「綾ちゃんが真面目に治療に取り組むよう毎日祈っているけれど…綾ちゃんが自分の命を大切にしないのはぼくの信仰が弱いせいだ」と自らの足を石で打つ前川さんの姿に、綾子は心を打たれ、涙を流します。

そして、「この人の信じるものを、わたしも信じてみよう」と思って、聖書を読み始めます。

聖書のほかに、短歌づくりなども通して前川さんと心の交流を続けていた綾子は、以前の態度とは打って変わって、病床にて洗礼を受けるに至ります。

しかし・・・

前川さんの病状が悪化し、肋骨を8本も切除する手術まで受けますが、薬石効なく、ついに帰らぬ人となってしまいます・・・。

綾子は綾子で脊椎カリエスを併発し、ギプスベッドで寝返りもままならない生活に入っていたので、前川さんのお葬式に出ることもかなわず、ひたすら枕を濡らす毎日を送っていました。

・・・いくらなんでも冬すぎやしませんか。

綾子の境遇を思うだけで、涙が出そうになります。

病気が発覚してから、この時点で8年ほど経っています。

なお、回復して光世さんと結婚するまで、トータルで約13年間も病気と闘っていました。

・・・いくらなんでも長い冬すぎやしませんか・・・・・・?

待ち望んだ春

そしてこちらもご存じの通り、三浦綾子は長い冬を耐え忍んだ果てに春を迎えた人物でもあります。

前川さんを亡くしたあと、綾子は深い絶望の中にいました。

無理もないことです。今まで心を支え合っていた恋人がこの世からいなくなってしまったのですから…

ベッドで泣きくれる日々を送っていた綾子でしたが、遺言を通して、前川さんが自分の命よりも綾子の身を案じていたことを知り、「しっかり病気を治して前川さんの分まで生きよう」と決意して必死に生きていました。

また、ギプスベッドでの絶対安静を強いられていた綾子は、当然教会に行くこともかなわなかったので、牧師の説教を聞きたいと熱望していました。

そこで、前川さんが亡くなる少し前に、自分の他にも説教を聞きたがっている療養者がいるのではないかとふと思い立ち、全国の療養者が購読している雑誌に「無料でもらったキリスト教誌を差し上げます」と投稿していたのでした。

それがのちに反響を呼び、病気で苦しんでいる人たちが全国各地から綾子のもとに手紙を寄せます。

自分よりも過酷な療養生活を送る人々の現状を知った綾子は、ギプスベッドに臥したまま、それら一通一通に丁寧に返事を書きました。

そして、彼らとの交流が広まるにつれ、手紙を通してお互いに慰め合えていることを実感した綾子は、「これは神さまがわたしに与えてくださった仕事なのだ」と確信を持ちます。

そうした生活を送る中で、とうてい受け入れることのできなかった前川さんの死をも「正しい神さまがなさった正しいことだったのだろう」となんとか消化するに至り、神さまへの信仰を見つめなおすことができました。

同じくその頃、購読していたキリスト教誌の紙面上で、旭川在住の三浦光世さんという方から励ましのメッセージをもらいます。

その教誌の購読層には死刑囚もおり、教誌をきっかけに死刑囚の方々と交流していた光世さんは、彼らの消息を教誌に情報提供していました。

その投稿を目にしていた綾子は、三浦光世なる人物もまた死刑囚なのだろうと思っていたそうです。

そして、光世さんに返事を書こうと思っているうちに時が過ぎ、とうとう前川さんが亡くなって1年が経ちました。

前川さんの喪が明け、それまでお断りしていた来客も少しずつ招き入れるようになってからのことです。

ある日突然、亡くなったはずの前川さんにそっくりな男性が、綾子のお見舞いにおとずれました。

あまりにもそっくりなことに驚いた綾子は、どきどきしながら、彼の素性やお見舞いにきた経緯をたずねます。

彼の名前は三浦光世。

同様に紙面上で交流していたある方から、「光世」という名前のために女性だと勘違いされたまま「同じ旭川市民のよしみで綾子さんのお見舞いに行ってあげてくれないか」と頼まれて、来訪したとのこと。

さらに、光世さんは前川さんと顔がそっくりなだけではなく、クリスチャンで、短歌作りもたしなまれているという共通項が見つかり、綾子は光世さんに運命的なものを感じざるを得ませんでした。

光世さんは、かつて腎臓結核で片方の腎臓を摘出していました。

さらに膀胱結核も患っていて、眠れないほどの激痛を経験したこともありますが、その頃出たばかりの特効薬によって症状がよくなり、復職できるほどに回復したそうです。

かつて自らもつらい闘病生活を送っていた光世さんは、その後もたびたびお見舞いに来てくれ、綾子を励ましてくれました。

しかし、たとえ光世さんと結ばれても、病弱な自分は子どもを産むことはできない。

さらに、自分を立ち直らせてくれた前川さんのことも、絶対に忘れることはできない。

そんな自分には光世さんを愛する権利などないのだと、頭では必死に忘れようとしても心は光世さんに惹かれていくという、アンビバレントな日々を送っていました。

そんなある日、いつものようにお見舞いに来てくれた光世さんに、綾子は「一時的な同情でわたしに付き合っているのではないか」とたずねます。

光世さんはすぐにはっきりと否定し、

「ぼくは、まわりの美しい人たちよりも、涙で洗われたあなたの美しい心を愛しているのです。病気が治ったらぼくと結婚しましょう。それが叶わなければ、ぼくは一生独身でいます」

と、綾子に結婚を申し込みます!

光世さんと出会って約4年。

闘病生活が始まってから約13年。

とうとう綾子は奇跡的な回復を遂げ、光世さんと結婚することができました!

なお、光世さんは、捨て鉢になっていた綾子を立ち直らせ、支えてくれた元恋人の前川さんにも敬意を忘れることなく、常に前川さんの写真を肌身離さず持ち歩いていたそうです。

普通ならうとまれるであろう元恋人のこともまるっと含めて自分を愛してくれる存在に出会えた綾子は、幸せな新婚生活をスタートさせます。

寝返りも許されず、便の始末まで他人にしてもらわなければならないほどの寝たきりの生活から、愛する人の妻として過ごす生活に一変。

その喜びは、きっと経験した人にしかわからないでしょう。

やがて、朝日新聞の懸賞小説募集のお知らせを弟から受けた綾子は、主婦として雑貨店を営むかたわら、1年かけて『氷点』を書きあげます。

それが最優秀作品に選ばれ、一世を風靡した『氷点』ブームの始まりとなるとともに、綾子はその作者として華々しい作家デビューを迎えるのでした。

敗戦、退職、闘病生活から光世さんとの出会い・結婚までについては『道ありき』

結婚生活から『氷点』入選までについては『この土の器をも』

に、それぞれ詳しく書かれているので、興味を持たれた方はぜひ読んでみてください*

そして、NH○朝の連続テレビ小説「道ありき」の実現に向けて、ともに立ち上がりましょう!!!(何)

春を待つ

「人生における冬」をどうとらえるか

さて、三浦綾子の冬と春をご紹介しましたが、程度の差はあれど、誰しもが生きていく中で冬の時期を迎えることもあるのではないでしょうか。

努力を続けていてもなかなか実を結ばず、鬱屈としているとき。

体調や状況などが芳しくなく、苦しみのただ中にあり、解決の糸口も出口も見えず途方に暮れているとき。

いわれのない、不運としか言いようのない災難に遭ってしまったとき。

これらを概して「自分の思うようにならない状況」だととらえるならば、人生における冬とは存外身近なものなのかもしれませんし、もしかしたら「もうずーっと冬なんです…雪解けはいつ・・・?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

このような、人生における冬をどのようにとらえたらよいのでしょうか。

少し話を戻します。

北海道のよいところをたずねられ、

「寒いところです」

と断言した三浦綾子。

なぜそのように語ったか、その理由もまた、同著『丘の上の邂逅』につづられています。

「人々は、北国の長い冬の中で、厳しい自然の中で『耐える』ということを学ぶ」

「そしてそれは言い換えると、『春』という希望を待ちながら、『人生の厳しさに耐える』ということでもある」

「そうして耐えた果てに迎えた春を体いっぱいに受け止め、精一杯楽しむことができる」

では、いったいどのような態度で冬を耐え忍び、春を待てばよいのか、以下に考えていきたいと思います。

春を迎えるために

歌詞の中の

「それは明日を信じること

明日に望みをもって生きること」

は、『果て遠き丘』からの引用です。

『果て遠き丘』の主人公・恵理子には、デザイナーをしている西島という恋人がいます。

西島は、仕事においても恋愛においても「待つ」という過程を好み、重要視しています。

たとえ近所に住んでいていつでも会える環境にいても、あえて恋人に会わない自由を行使するのには自制心や忍耐力が必要だし、それを培うことが人生を豊かにさせる。

よりよいものにするために待つ。焦らずじっくり発酵させる。

それが人生において肝要なことだと、綾子は西島に語らせています。

ちなみに、恵理子の妹・香也子は、この西島の考えを恵理子づたいに聞くやいなや、

「あたし、これから毎日西島さんに会いに行くわ」

と高らかに笑って宣言します。さすが、ブレないですね。香也子節炸裂です。

(『果て遠き丘』が単なる昼ドラ調の香也子嬢列伝だと思っているそこのあなた。

それも間違いではありませんが笑、れっきとした三浦作品であり、金言がちりばめられています。

ぜひ読んでみてください! とってもおもしろいですよ♪)

このことから、長く厳しい冬に対してどう向き合うべきか、という三浦綾子なりの考えを汲み取ってみます。

三浦綾子は、

人間が成長するためには、すんなりとうまくいかない経験も必要だ

と考えていたのではないでしょうか。

もちろん、順風満帆な人生が送れるのであればとっても楽でしょう。

可能ならば、困難とか我慢などとは縁遠い人生を歩みたいですよね。

しかし、みなさんもご承知のとおり、人間が生きていく上で、何も困難や障害・悩みがないなんてことはありえないと言ってもよいでしょう。

仮に、今まで何も困らず生きてきた人がつまづいてしまったとき、それを無事に乗り越えられればよいのですが、それまでの人生で我慢する心や困難を正しく解決する力が身についてこなかったばっかりに事態が悪化してしまう、ということは容易に想像できます。

(『果て遠き丘』の悪女ヒロイン、香也子などがこの例にあたるでしょう。お金持ちの娘として何不自由なく暮らし、男も手玉にとって、気に食わない人には嫌がらせします。しかし、なんでも自分の思い通り♪ と思っていた香也子の人生は・・・・・・)

わたしたちはたいてい、日常生活の中で生じる困難を通して、子どもの頃から少しずつ忍耐力や自制心、物事を解決したり折り合いをつけたりする力を身につけてきたはずです。

そうしてきたからこそ、いざ子どもや後輩を育てる立場になれば、彼らが困難を乗り越えるのを見守ったり支えたりしながら成長をうながす…という教育方針をとる人も少なくないでしょう。

困難にはさまざまなものがありますが、三浦綾子は北海道の長く厳しい冬を避けることのできない環境的な困難とみなし、冬を乗り越えることで道民には自然と忍耐力が身につき、それがおのずと人間的な成長を促すプラスの要因となるのだ、ととらえていたのではないかと考えられます。(あれ? 旭川市民の香也ちゃん・・・?)

(香也ちゃんといえば・・・余談:今よりはるかに過酷な冬を耐え、冬を厳しいものととらえていたであろう三浦綾子が、『果て遠き丘』でスキーを楽しむ=冬を楽しみながら過ごす人々を書いたというのが大変興味深いなあと思います。そういえば、作中で香也ちゃんもスキーに興じていましたね)

春を待つ花たち

ここで一旦、歌詞の中に出てくる花のもつ特性について見てみましょう。

春に咲く花の中には、スプリング・エフェメラルと呼ばれるものがあります。

(参考→かぎけん花図鑑『スプリング・エフェメラル』)

スプリング・エフェメラルとは、日本語で「春の妖精」「春のはかない命」と呼ばれ、歌詞中の花ではカタクリ、エゾエンゴサク、フクベラ(ニリンソウ)が該当します。

スプリング・エフェメラルは、早春に他の花より先駆けて咲き、夏になって枯れたあとも、また来年花を咲かせるために地下茎や球根に養分をたくわえながら過ごす、という特徴があります。

写真の中でも、特にカタクリは発芽から花が咲くまで7年ほどかかるそうです。

7年!!!

7年ですよ!?!!?

たとえば、知識ゼロでカタクリの種を手に入れて、とりあえず育ててみよう!となったとします。

種を植えてから芽が出て、葉っぱがついて、次は花だ!

しかし、いつ咲くかな? どんな花かな? とわくわくしながら待っていても、葉っぱのまま一向に花は咲かず…

カタクリの葉っぱは年々少しずつ大きくなっていくそうですが、葉の状態で7年も経ってしまったら、いえ、7年経たずともおそらく1年ほどで「これは花が咲かない植物なんだ…」とあきらめてしまうことでしょう。

ですが彼らは、いつか花を咲かせることを夢見ながら、地中でコツコツ栄養を蓄えているのです。

たとえ人間が「もう花は咲かないね」「あきらめるしかないか…」と見切りをつけてしまったとしても、です。

そしてカタクリは、7年もの長い間、ひたすらじっと地中で耐えてきた状態から一変して、早春、真っ先にきれいな花を咲かせるのです!

また、球根植物、中でも秋に植える種類の植物にも、スプリング・エフェメラルに似た印象を感じました。

秋植えの球根植物は、越冬させることが翌春の開花の必要条件になるそうです。

こちらは、チューリップやユリ、歌詞の中ではスイセンが該当します。

ほか、大根・白菜・キャベツなどの冬野菜は、越冬させることで糖分をたくわえ、甘みを増します。

これらは寒さによる作用だそうですが、とっても不思議ですよね!

綾子は光世さんとともに、連れだって散歩に行き、お花や自然を眺めるのを楽しみにしていたそうです。

作品においても、情景の中に動植物の描写をたくさん取り入れています。

長年寝たきりで、自分の足で自然を見に行くことがかなわなかった経験からではないかと思いますし、厳しい冬をじっと耐え忍んだあと、春を迎えた喜びとともに咲き誇る花たちに親近感を持っていたのかもしれませんね。

また、きれいな自然をお創りになった存在と、その尊さに感じ入っていたようです。

(余談ですが、わたしが今回花の写真を撮るのにおじゃました旭川の北邦野草園にも、オープン初日の1972(昭和47)5月2日に、三浦夫妻がお花を見に来ていたそうです。

なんと、わたしが北邦野草園におじゃましたのも5月2日。

まったく狙っていたわけではなく、行ける日を選んで決めたあとに『丘の上の邂逅』を読み返してみたらたまたま同じ日だったという、まさかの偶然でした・・・!)

冬を耐え忍ぶには

苦しみは無駄ではないし、耐えることも人生には必要。

そう理解はしていても、雪解けがいつかもわからない人生の冬を耐え忍ぶのは、決してたやすいことではありません。

「春を待つように 明日を信じ 迎えよう」

人生の冬を具体的にどんな態度で過ごせばよいのか、人生経験の浅いひよっこのわたしにはとうてい語ることができないので、三浦綾子の生きざまや作品からヒントをいただいて、考えてみます。

命を大切にする

つらい目に遭っていると、自分はどうしてこんな目に遭っているのか・遭わなければならないのか、悩んでしまいますよね。

きっとそこから、若き日の綾子のように、自分の今までの歩みを無駄だと感じてしまったり、ひいては自分の命の価値すら見いだせなくなったりしてしまうこともあると思います・・・

しかし綾子は、前川さんを通じて神さまと出会い、神さまに与えられた命の尊さを実感してからは、たとえ寝たきりになってしまっても、さらに最愛の人をうしなってしまっても、命のある限り精一杯生きようと決めて生きていました。

『天北原野』においても(※詳細はこちらの記事参照、ネタバレ注意!)、主人公のお貴乃が冒頭でむごい目に遭い、虚無的になって自分の命を捨ててしまおうか迷います。

しかし、姉を亡くしたときの両親の嘆き悲しむ様子を思い出し、かろうじて最悪の選択はせずに踏みとどまります。

その後も次々と絶望的な状況がお貴乃を襲ってもかろうじてこの世に踏みとどませたのは、三浦綾子からの「今がどんなにつらくても、生きていればいつかは・・・」という、いま苦しんでいる人たちへの生き抜いてほしいという想いがこめられていたのかな? というのは穿った見方でしょうか。

今がどんなにつらくても、決して命を投げ出さない。

命を絶ってしまっては、迎えるべき春を迎えることもできませんからね・・・

決意する

綾子は、前川さん亡きあとも「しっかり病気を治して前川さんの分まで生きよう」と決意して、日々を過ごしていました。

つまり、しっかりと迎えるべき未来を見据えていたことになります。

この苦しみを耐え忍んで、春を迎えた自分はどんな姿なのか?

一体これから自分はどうなりたいのか?

この「未来を見据える」ということですが、苦しみのただ中にあるうちは、そこまで考える余裕がない! ということも意外と多いのではないかな~と思います。

ですが、目標となる姿が定まっていないと、達成に向けてとれる手立てがもしあっても見落としてしまう可能性がありますし、モチベーションも上がりにくくなってしまうのではないでしょうか・・・

(これはわたしの持論で恐縮ですが・・・人間が何かを願うとき、おそらくその根底には安心したいという思いがあるのではないかなと思っています。

安心して暮らせるように健康でありたい・お金がほしい・いい人間関係を築きたいetc・・・

「何がどうなれば自分は安心できるのだろうか?」と、一度状況を整理すると見えてくる姿もあるかもしれませんね)

ここでまた少しだけ、三浦綾子が「北海道のよさは寒いところだ」と語った話に戻ります。

出版した作品たちにまつわるエッセイ集『ごめんなさいといえる』の中で、綾子は

「北海道は、決意なくして住むことを許さない環境である」

と語っています。

先祖の代から北海道に住んでいて、十分にインフラの整った比較的住みやすい冬しか知らないわたしにとっては、この決意の意味が、最初はピンときませんでした。

ですが、先述したような北海道を開拓した先人たちを思えば・・・彼らは移り住んできた土地で生き延びるという、並々ならぬ決意を持っていたことでしょう。

いえ、それはもはや「なんとしても生き延びなければならない」という、覚悟だったのではないでしょうか。

その覚悟が、たとえ災害などの困難に遭っても、それを乗り越える原動力になっていたのではないかと思います。

この、決意する=未来を見据えるということが、歌詞中の「明日に望みをもって」ということなのではないかと思いました。

何もかも自分の力だけで解決しようとしない

「今日が思い通りにならなかったのだから、明日も思い通りになんていくわけがない」

わたしたち人間は、このような考えに囚われることが実に多いです。

でもそれって、100%正しいのでしょうか?

ここには、もしかしたら「この悩みは自力で解決するしかないのだから、だとすれば解決できるわけがない」という思い込みが隠れているかもしれません。

そんな方の一助になればよいなと、新約聖書「コリント人への手紙第一」からこちらの聖句をご紹介します(新改訳2017より引用)

「神さまは乗り越えられない試練を与えない」というのはよく聞く言葉ですよね。

わたし自身、この聖句を知って「そうか、必ず脱出の道を備えてくださるのか~」と安心したうちの1人です。

これまでの浅い経験上ですが、今までどうにかなってきたものは、自分の力ではなかったり、自分の知らないところで事態が動いたりして解決してきたものがほとんどだな~と感じていたからです。

それまでは「自力でなんとかしなくちゃ!」とガチガチに思っていたけれど、実はそんなに踏ん張らなくてもいいのかもしれないな、と肩の荷がおりた感覚です。

(それはそれとして、今悩んでいる方、とくに特定の信仰を持たない方に対して安易に「神さまは超えられない試練を与えないよ」と慰めることはできないなという難しさも感じています。

個人のおかれている状況は本当に人それぞれで、その苦しみも、解決のためにしている努力も、とうていわたしには推し量れないものだと思っているためです。

苦しみの渦中にいる人は、気持ちの余裕を持つどころか、自分の置かれている状況を無差別に呪いたくなってしまうこともあるでしょう。

だからこそ、いま苦しんでいる人たちに、いいことありますように。)

綾子が光世さんと出会うまでの経緯を振り返ってみてください。

決して綾子が自分1人の力で光世さんを呼び寄せたのではなく、あらゆる偶然やいろんな人の働きが、まるでドミノのように連鎖しながらぱたぱたと作用していった結果のように見えませんか。

綾子が、前川さんの死を嘆き悲しみながらも、前川さんの想いを胸に、必死に生きていたときから…いえ、もしくはずっと前から。

目の前の状況は何も変わっていないように見えても、自分のあずかり知らぬところで、何かに導かれるように事態は動いていたように思えるのです。

まるで、あたり一面の冬景色でも、見えないところでは春を迎えるための準備が着々と整っていたように・・・

「長い冬を乗り越え

もう芽生えている 希望の種が」

動画でお聴きいただくとわかるとおり、歌詞としては載っていないのですが、「もう芽生えている」の前に、掛け合いのかたちで「わたしたち」と歌われています。

目には見えなくても、花はいつ咲くのか神さまにしかわからなくても、わたしたちにはもう希望の種が芽生えているのだと信じて過ごすのが重要なのだと、三浦綾子が教えてくれている気がします。

わたしが三浦綾子のエッセイを読んでいて思わず笑ってしまったのが、

「人間は、髪の毛1本すら自分で生やすことはできない」

という表現です(出典はなんだったか忘れてしまいました汗)

笑ってしまったけど、いや、でもたしかにそうだよな・・・と謎に感心してしまいました。

今は、昔だと実現不可能だと思われていたことの多くが可能になっており、特に、スマホ1つでなんでも滞りなく進められることが多い時代です。

もちろんそれを否定するわけではありませんが、利便性が大幅に向上した反面、「できないことは何もないぞ」という錯覚に陥ってしまうことも増えたのではないでしょうか。

そして、比較的なんでもパパッとインスタントにこなせる時代だからこそ、小さなつまづきすら深刻にとらえてしまったり、解決できない問題に心が折れてしまいそうになったり、我慢できず悪い選択に走ってしまったり・・・

このようなことからも、なんでも自力、自力でがむしゃらに解決しようとするのではなく「なるようになるかも?」と流れに身をまかせてしまうことも、選択肢の1つなのではないかと思いました。

(あえて言うことでもないですが、決して努力を放棄するわけではありません。できる限りのことはするけど、もし解決できなくても自分を責め抜いてしまうことのないように、気楽にとらえてもよいのでは? という感じです)

“いま”できることに目を向ける

そうは言っても人間、悩みが尽きないと、あれができていない・これがうまくいっていない・それはやりたくないなどなど・・・たとえおうちで一息ついているときであっても、満たされていないところに思いを飛ばして、モヤモヤが湧いてきてしまいがちです。

ですが、先述のとおり「自分で努力する以外にも、意外と解決のみちはあるかもしれない」ということに気づけると、

その場で考えても仕方がないことに囚われすぎない

すなわち、

“いま”何もできないなら悩みすぎない

そして裏を返せば、

“いま”できるのは、あれこれ思い悩むことではなく、別にあるのではないか?

・・・と、視点を切り替えることができるのではないかと思います。

綾子も、前川さんをうしなった悲しみをこらえながら、手紙を通じて病気に苦しむ全国の同志たちを励ましていました。

ギプスベッドに仰向けになりながら、なんと数日かけて一通の手紙を書いていたそうです。

それほど大変な労力を必要とすることでも、綾子は「神さまが寝たきりのわたしに与えてくださった仕事なのだ」と信じて、打ちこんでいたようです。

どうしても、どうあがいても、前川さんが亡くなったという過去は変えることができません。

綾子は、恋人の死を悼みつつも、一方で”いま”の自分は、”いま”生きている人たちに何ができるのかを考え、ひたすら実行することに注力していたのだと思います。

わたしたちなら、たとえば「とりあえず今はごはんを食べよう」「悩むヒマがあったら部屋を片付けてみよう」など、いまできることに集中して取り組むことで、ひとまず悩みからあえて気をそらすのも、ひとつの手なのではと思います。

そうすることで、悩むことに必要以上にエネルギーを使わずに済みますし、それがもしかすると、長い目で見て精神衛生上プラスにはたらくのかもしれません。

(とはいえ、いろいろ悩んでいる間に解決のためのアイディアが浮かんでくる、みたいなことも往々にしてありますが・・・笑)

しかし、三浦綾子はエッセイ集『あさっての風 ーあなたと共に考える人生論』にて、こうも書いています。

「人生の目標を失ったまま、目先の忙しさにかまけてはならない」

「目先の目標と人生の目標が合致していないのは、生きていると言えるのだろうか」

「生きる目標は、はたして金や地位しかないのだろうか。自分の人生の行く末を、立ち止まってよく考えてみてほしい」

自分はしっかり未来を見据えられているのか、耳に痛い言葉です。。。

「決意する」の項でも言及しましたが、ただただ目先のことに囚われるのではなく、定めた人生の目標に向かって生きること。

その人生の目標も、俗物的なものに終始するのではなく、「生きる」とはどういうことかに即して考えてみること。

今すぐに答えは出ないかもしれませんが、焦らずじっくり考えてみようと思います。

「ない・できない」に注目するのではなく「ある・できる」に感謝する

そして、悩みや苦しみに注目するのではなく、“いま”できることにフォーカスすると、次第に見えてくるものがあるのではないでしょうか。

すなわち、

あれがない・これができない

で終わるのではなく、

AはないけどBはある・αはできないけどβはできる

と、気づくことができるのではないかと思いました。

実際、寝返りすら厳禁だった綾子は、健常な人生を歩んでいる人ができることの大半を行うことができませんでした。

しかし、できないことだらけの中でも、綾子は自分にできることを見つけて取り組んでいきます。

ギプスベッドに横たわっていた綾子にもできたこと・・・全国の療養者との文通は先にも書いたとおりですが、なんと、周囲の協力者の手を借りて、のれんを作って販売していたこともあるそうです。

のれんについては、それまでの療養費で負っていた借金の返済にも少しずつあてることができるほどの収益を得ていたそうです。

できないだらけの不自由に思える中でも、よくよく探せば、実はちゃんとできることがある。

三浦綾子がその生きざまを通して、わたしたちに見せてくれた希望の姿です。

綾子のように、生活のほとんどを「ない・できない」が占めている中で、限られた「ある・できる」に気づくというのは、なんとなくわかりやすいかと思います。

しかし、綾子よりも「ある・できる」ことが多い人が、そもそもそれが「ある・できる」だということに、どのように気づくのでしょう。

「当たり前」の対義語は「有り難い」=「ありがとう」だという話を聞いたことがあります。

(*語句として正式に定義されているかは不明です)

○○があって当たり前。○○できて当たり前。周りが協力してくれるのは当たり前。

自分を取り巻くすべてが当たり前だと思ってしまうと、それが失われたときやうまく得られなかったときに、「こんなはずではない」「おかしい」「どうして?」という思いに囚われてしまう、すなわち、ない・できないを自分で作り出す状況に陥ってしまうと考えられます。

そうではなくて、

○○があって有り難い。○○できて有り難い。周りが協力してくれて有り難い。

こう考えると、たとえ同じ事柄でも視点が変わってくると思います。

コップ半分の水を、満杯を基準として「半分しかない」と見るか、空っぽを基準として「半分もある」と見るか?

というのは、視点の切り替えとしてよく聞く話ですよね。

このように、

今まではある・できるのが当たり前だと思っていたけれど(満杯が基準)、本来はない・できないなのが普通であり(空っぽが基準)、ある・できるというのは実はとっても有り難いことなのだということ

に気づけたとき、おかれている環境、あるいは助けてくれる周りの人に、自然と感謝の念がわきおこってくるのではないでしょうか。

綾子は、自身の作品が初めて出版された際、本に光世さんへのメッセージを書いてプレゼントしていました。

そのどれもが、光世さんへの感謝の気持ちで満ちあふれています。

ここでたとえば、綾子が普段から「わたしは大ヒット作家なのよ。自分の才能で無職の夫を養ってあげているのだから、口述筆記でサポートしてもらうなんて当たり前だわ。」と思っていたとしたら、感謝の言葉なんて決して出てこないでしょう。

しかし、自分が病気で何もかもできなかった経験と、その中でも両親や前川さん・光世さんはじめ周りに助けてもらったという経験が綾子を謙虚にさせ、身の回りのものすべてに、当たり前ではなく有り難いという念を抱かせたのでしょう。

そして綾子の場合、キリスト教を通じて神さまと出会ったことで、身の回りの人やもののすべて、なんと、長い長い冬での出来事だった死別・闘病経験すらも、神さまから与えられたものなのだという信仰を持つに至りました。

ドキュメンタリー番組のインタビューで、長かった13年の闘病生活、そして作家デビュー後も帯状疱疹・直腸ガン・パーキンソン病をわずらっていることについても、綾子は

「もし、これまで健康な人生を歩んでいたら、きっと今でもわたしは傲慢にも生きてやっていると思っていただろう。」

「わたしが病弱なのは神さまにえこひいきされているのかもしれない」

と語っています。

「神さまにえこひいきされている」と聞くと、普通は、病気1つしなかったり、思わぬ幸運に恵まれたり、順風満帆な人生を送ったりしている人を思い浮かべませんか?

とてもじゃないですが、大病ばかりわずらって、常に体のどこかが痛かったり動かなかったりする人のことを「神さまにえこひいきされている」とは思わないでしょう。

しかし、ない・できないだらけの冬を通して、あることのすばらしさ&有り難みを実感するに至った綾子は、「自分にとっていいことも悪いことも、すべて神さまから与えられたものなのだ」と信じていました。

さてここで、究極のあるとは何なのかを考えてみます。

先ほどの、闘病生活について語った三浦綾子の言葉にもヒントがありそうです。

わたしたちがごく当たり前に享受しているもの、おそらく、その最たるものは命

すなわち“いま”生きていることではないでしょうか。

わたしたちの心と体は、気づいたときにはすでにこの世界に存在していました。

そして、生まれついた環境の中で、さまざまなことに一喜一憂しながら日々過ごしています。

日々の生活の中では、うれしいことも楽しいこともラッキーだったこともたくさんあるはずなのに、どうしても苦しいことや思い通りにいかないこと・アンラッキーなことに目が向いてしまって、「〇〇するのだるいな~」とか「生きてたって何もいいことないな」とか思ってしまうことはありませんか?

わたしはしょっちゅうあります。

でも本当は、生きているだけでありがたいことなんだな~と、三浦綾子に気づかされました。

「命あっての物種」という言葉もあるとおり、生きているからこそさまざまなことができますよね。

また、同じ1日という時間を過ごすにしても、ままならない現状にモヤモヤしながら過ごすより、生きていることに感謝しながら過ごすほうが有意義な気がしています。

本当に自己啓発的な(?)持論を展開してしまいましたが、これがわたしなりにたどり着いた「明日に望みを持って生きること」です。

この世にあふれるありとあらゆる苦しみの、ほんの1さじも体験していない(同時に、そんな苦しみに遭っていないことに感謝している)わたしの個人的な見解です。

かく言うわたしも、頭ではわかっていても、毎日の生活の中でどうしても「ない・できない」にフォーカスして、いま生きていることのありがたみがうすれていってしまいます…

そんなときは、すがるように三浦綾子の作品(特にエッセイ集)を開きます。

敗戦、退職、自殺未遂からの13年間もの闘病生活、恋人との死別・・・誰もが絶望するような状況で、神さまに出会い、命をはじめ与えられたすべてのものに感謝しながら、希望を持って生きていた三浦綾子。

死と隣り合わせの状況にまで追い詰められた彼女の言葉は、本人はすでに亡くなっているのに、いま悩んでいる人に優しくそっと寄り添ってくれます。

そして、(決して自分の悩みを矮小化するわけではありませんが)「なんとかなりそうな気がする!」と思えてきて、彼女の生きざまに勇気と希望をもらって日々過ごしています。

みなさんも、ぜひ三浦綾子の言葉に直接触れてみてください*^^*

全身で春の喜びを感じる

長く厳しい冬を耐えて、待った果てにおとずれた春は、とっても喜ばしいものです!

歌詞にも、季節としての春を迎える喜びが満ちあふれています。

特に、春を「からだいっぱい受けとめる」とあるとおり、歌詞の随所では、五感で春を感じている様子が描かれています。

・聴覚(川のせせらぎ、カッコウ、ウグイスの鳴き声)

・味覚(トマト、コメ、イモ、ムギ、アカエンドウ)

・触覚(厳しい寒さ → 暖かい春の空気 を肌で感じる)

・嗅覚(土のにおい、草いきれ、季節ごとの匂いを嗅ぎとる)

特に北海道は、冬と春のギャップが大きい分、「やっと春が来たなあ」と毎年うれしくなります♪

期間が決まっている季節としての冬でさえそうなのですから、長い長い苦境を耐えて、待って待って、待った果てに人生の春を迎えたときは、また格別な喜びがあることでしょう。

「自分1人で、トイレで用を足せること」「自分の足で外に出て、自然にふれること」

それが当たり前の日常として、特に顧みることなく漫然と過ごしてしまう人たちにとっては、「一体それの何がうれしいのか」と思ってしまうかもしれません。

しかし、約13年もの間、療養生活を送っていた綾子は、回復したあとの日常生活のひとつひとつを、大いなる新鮮さをもって迎え入れ、喜びながらこなしていたようです。

不自由だったりマイナスだったりする経験も、もしかしたら、あとで思い返せばプラスにはたらくかもしれません。

春がいつおとずれるのかは、誰にもわかりません。

きっと文字通り「神のみぞ知る」ことなのでしょう。

ですが、命があることに感謝しながら、未来を見据えて生きていけば、きっといつかは…

わたしたちには、もう希望の種が芽生えているのですから。

ひかりと愛といのちとぬくもり

この曲における、「ひかりと愛といのち」

そして作詞者の難波さんが、三浦綾子を象徴する要素として提唱しておられる「ぬくもり」が何を指すのかを見ていきます。

ひかり

「それは明日を信じること

明日に望みをもって生きること」

「長い冬を乗り越え

もう芽生えている 希望の種が」

別曲でも扱うこととなるのですが、「ひかり=希望、望み」と言い換えることができます。

また、光あふれる「春」という季節を、待ち望む対象としています。

愛

どんなにつらい状況にあっても、神さまは必ず脱出の道を備えていてくださるということ。

「ない・できない」だらけだと思っていても、実は「ある・できる」ことのありがたさ。

そして、いのちも含めたすべてのものが神さまから与えられたということ。

そこに、わたしたちに対する神さまの愛が見て取れるのかなと思いました。

詳しい話はまた別の曲でご説明しようと思います!

いのち

春を象徴するものとして、たくさんの命ある動植物があげられています。

「それは明日を信じること

明日に望みをもって生きること」

神さまから与えられたいのちを投げ出すことなく、希望を持って一歩一歩たしかに生きていきたいですね。

ぬくもり

「春」という言葉から、あたたかいぬくもりを感じます。

それは気温的なものだけではなく、先述のとおり「神さまは必ず脱出の道を備えていてくださる」という恵みにもつながっている気がします。

おわりに

こちらが組曲の1曲目となりますが、書き始めるといろいろ書きたくなって、結局この長さになってしまいました。

さて、合唱でもオーケストラでもなんでも、いくつかの曲で構成されて組曲となっているものは世の中にたくさんあります。

(アーティストのアルバムなんかも、組曲の一種なのかな? とふと思いました)

わたしは合唱において、組曲を全曲ぶっとおしで演奏することはこれまでに何度もあったのですが、お恥ずかしい話、「なぜこの順番なのか」とか、その意味を深く考えたことはありませんでした。

三浦綾子の組曲についてもそうで、初演当時は「あの松下耕が手がけた三浦綾子の組曲を、本人の指揮で初演させていただけるなんて!!!」と、期待とプレッシャーが入り混じる中で練習をすすめていたわけで、文学館に赴いたりいくつか作品は読んだりしていましたが、ここまで深く解釈してはいなかったんですね。

ですが、今回この記事を書かせていただくにあたって、ひとつずつゆっくり咀嚼していくと、三浦綾子を構成するエッセンスやメッセージの大部分がこの曲に内包されていることに気づいて、「これはたしかに1曲目だわ」と感服せざるを得ませんでした。。。笑

もちろんこれだけではないので、2曲目、3曲目…と続いていって組曲が構成されているわけですが…そして、そのすべての曲につながりがあって、重なり合って組曲が構成されていることにも気づきました。

いや~、奥深すぎますよ。。。

(しかし、これでもまだ三浦綾子の世界は表現しきれていないとのことで、組曲第2弾を手がけたいという耕先生・難波さんの熱い想いが楽譜のプロローグにつづられています。いくらでも春を待ちます!!!!!笑)

さて、今回も最後までお読みくださって、本当にありがとうございます…!

相変わらず拙い独自研究&解釈でしたが、演奏する際のご参考となりましたら幸いです。

次回は、諸般の事情もあり、2曲目を飛ばして「ⅲ 命の讃歌」について書かせていただこうかなと思っています。

よろしくお願いいたします♪

ゑむゑむ@バーズ

コメント

ゑむゑむさんこんばんは。

なんですか、これは!すごい!

(陳腐な表現しかできずお詫び申し上げます)

もうね、作詞者の言いたいこと以上に書かれていると思うのですが、

きっと作詞者さんがこのあと講評してくれると思います(笑)

これだけたくさんの作品を紹介しながらまとまりのある文章を書くってのは、

もう「才能」でしかないと思っています。

この文章はもう2~3回読みたい、そう感じました。

きっと、氷点カレッジを受講した成果が出ているのですね!

みんなも受講しよう!

神楽岡マイ

マイさん

とても励みになるコメントありがとうございます…!

わたしからみると、歌詞を軸に「あ! あの作品のあの部分、つながりがありそうだなあ」だったり「このエピソード関係ありそう!」と思っていろいろ書いていったらこの内容のこの文量になった、という感覚です。

なので、わたしのまとめる力うんぬんではなく、(まだまだ拾いきれていない部分も含めて)三浦綾子のエッセンスをここまでまとめあげた詞をお書きになった難波さんが最強説を推します( ・`ω・´)b

それとご指摘のとおり、難波さんが講師の氷点カレッジのおかげです(*° ω °*)

暮らしコースは人生の肩の荷がフッと降りるような考え方も三浦綾子から学べますので、たくさんの方に受講していただきたいですね!!